そこに登った時、その異様さにびっくりしました。

「何で突然こんなものがここに・・・」

と全く予期せぬ遭遇でした。

塚本石塔群です。

生目(いきめ)神社の近くです。

宮崎西環状線の脇の、殆ど誰も通らない道です。

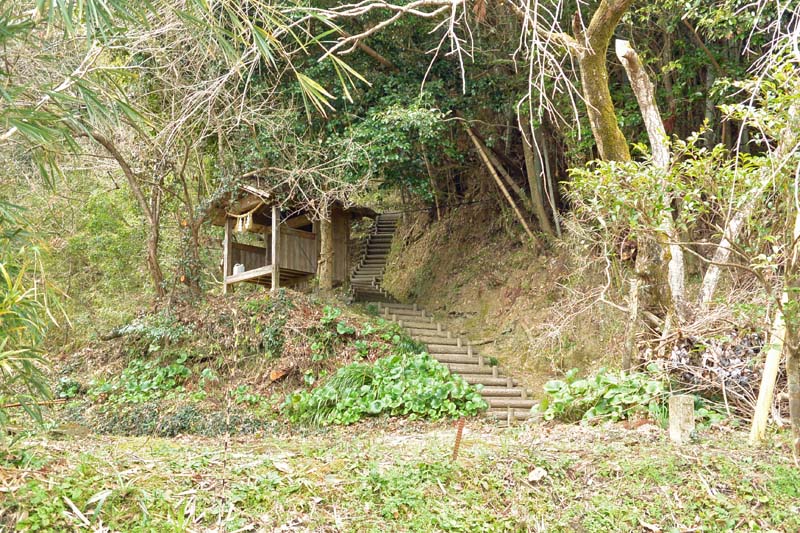

この左の道を上って行くと、今は根元が朽ちて倒れた標柱がありました。

塚本石塔群入り口。その上に階段。

階段を上り詰めたらなんだか異様な世界。

左側

右側

うーん、これは何だ?

別世界に迷い込んだ感じ。周りは竹林です。

苔むした道。誰か掃除をしてくれる人がいるのでしょう。きれいにしています。

苔むした石塔。

仏像も彫られていますが、年号がよくわかりません。

いつ頃誰が何のために建てたのでしょうか。

板碑の中に年号があるのを見つけました。

天正9年。大正ではありません。てんしょう。調べてみたら1582年。安土桃山時代。

天正という年号には聞き覚えがあります。

宮崎県の人なら誰でも知っているでしょうが「天正少年使節団」のことです。

宮崎を治めていた三位入道伊東義祐の姪の子、伊東マンショ祐益が、豊後の大友宗麟の使節として、ローマ法王に謁見した・・・というもの。

出発は天正10年。この板碑はその前年天正9年のもののようです。

その前に、伊東義祐は、島津に敗れ、いわゆる豊後落ち・・・都於郡城(とのこおりじょう)を出て、山道を豊後の大友宗麟のもとに逃げるわけですが、その旅立ちは天正5年12月10日。

その「豊後落ちの道をたどる」催しがあって、若いころ私も参加したことがありました。道のない山道でした。

伊東義祐に従った者たち。寒い冬、険しい山道・・・どんなにつらかったことでしょう。出発時150名だったものが豊後に着いたときは80名だったとか。

この塚本石塔群はそのような時代のものですが、伊東の治世から島津の治世に変わった戦いの多かったそのころ、この地方で何があったのでしょうか。

この付近に住んでいて戦死した人の供養のためでしょうか。

もしかしたら、この下の方にお寺があったのかもしれません。それらしい広さの土地は残っています。塚本というのはこの土地の名前でしょうか。

石塔の中に佇んでしばらく瞑想します。